今日の為替レート

お振込銀行

クレジットカード支払い

ログイン | LOGIN

商品カテゴリー

- ブランドファッション

- ファッション/雑貨

- ビューティー

- 食品

- 出産/育児

- 生活雑貨

- パソコン

- レジャー

(웅진북센)박은식 신규식 : 시대의 아픔과 역사의 구원 - 창비 한국사상선 18

|

|||||||||||||||||

| 商品購入についてのご案内 | |||

|

|||

제주 지역 배송 가능 상품입니다.

(최소 3000 원의 제주 지역 추가 배송비가 부과될 수 있습니다.)

도서산간 지역 배송 가능 상품입니다.

(최소 3000 원의 도서산간 지역 추가 배송비가 부과될 수 있습니다.)

(최소 3000 원의 제주 지역 추가 배송비가 부과될 수 있습니다.)

도서산간 지역 배송 가능 상품입니다.

(최소 3000 원의 도서산간 지역 추가 배송비가 부과될 수 있습니다.)

■ 책소개

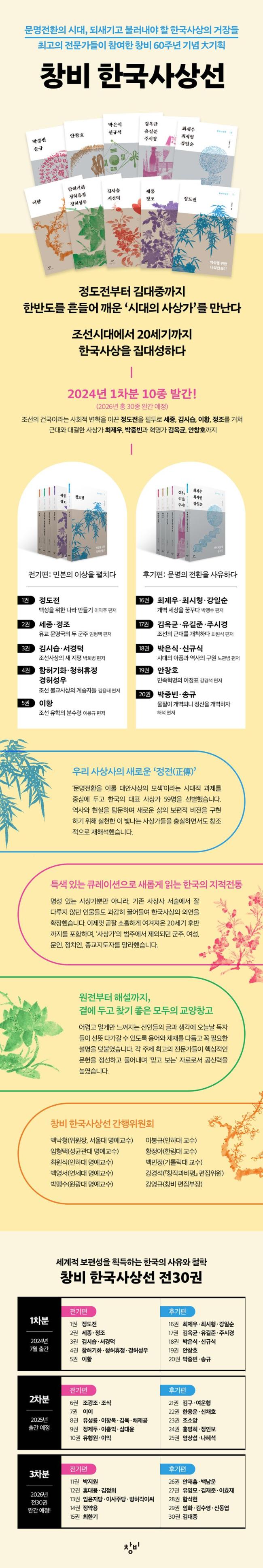

고국 없는 세상에서 더욱 절실해진 성찰의 계기

민족의 고통을 딛고 재생을 꿈꾸다

창비 한국사상선 제18권 『박은식·신규식: 시대의 아픔과 역사의 구원』은 격변기 구한말에 태어나 경술국치 이후에 중국 상하이의 대한민국임시정부에서 ‘한국’을 회복할 방안을 강구했던 두 사람의 삶과 사상을 엮어낸 책이다. 박은식과 신규식은 각각 『한국통사』와 『한국혼』이라는 탁월한 민족주의 역사서를 쓴 사상가이자 역사학자이며 독립운동가로서, 한반도의 역사를 제대로 전승하는 것이 곧 민족을 구원하는 토대가 됨을 역설했다. 최근 정치사나 사회사 연구에서 역사를 이끄는 힘으로서 ‘감정’에 주목하곤 하는데, 그런 측면에서 박은식과 신규식의 역사서가 공통적으로 아픔을 증언하고 있음은 의미심장하다. 그들이 적어낸 통사(痛史)는 비단 나라를 잃은 슬픔을 격렬히 호소하는 데 그치지 않고, 그 아픔을 교육·외교 등 다양한 분야에서 현실의 여러 굴종을 이겨내는 기폭제로 승화시키고자 했던 한 단계 높은 차원의 역사이다.

민족의 고통을 딛고 재생을 꿈꾸다

창비 한국사상선 제18권 『박은식·신규식: 시대의 아픔과 역사의 구원』은 격변기 구한말에 태어나 경술국치 이후에 중국 상하이의 대한민국임시정부에서 ‘한국’을 회복할 방안을 강구했던 두 사람의 삶과 사상을 엮어낸 책이다. 박은식과 신규식은 각각 『한국통사』와 『한국혼』이라는 탁월한 민족주의 역사서를 쓴 사상가이자 역사학자이며 독립운동가로서, 한반도의 역사를 제대로 전승하는 것이 곧 민족을 구원하는 토대가 됨을 역설했다. 최근 정치사나 사회사 연구에서 역사를 이끄는 힘으로서 ‘감정’에 주목하곤 하는데, 그런 측면에서 박은식과 신규식의 역사서가 공통적으로 아픔을 증언하고 있음은 의미심장하다. 그들이 적어낸 통사(痛史)는 비단 나라를 잃은 슬픔을 격렬히 호소하는 데 그치지 않고, 그 아픔을 교육·외교 등 다양한 분야에서 현실의 여러 굴종을 이겨내는 기폭제로 승화시키고자 했던 한 단계 높은 차원의 역사이다.

■ 상세이미지

■ 목차

창비 한국사상선 간행의 말

서문

아픔과 구원의 사상사

핵심저작

【박은식】

1장 대한제국의 선비: 『겸곡문고』의 세계

수양과 철학 │ 가까운 사람들 │ 국가의 현실 │ 개혁의 길

2장 근대 교육의 방향: 『학규신론』의 세계

3장 근대국가 만들기: 학회지와 잡지의 세계

자강과 단합 │ 교육과 실업 │ 지방의 발흥 │ 여성과 노동자 │ 유교의 혁신 │ 홍콩에서

4장 근대 역사학의 현장: 역사서의 세계

세계사와 민족사 │ 역사서를 쓰는 이유 │ 한국 근대사를 읽는다

5장 대한민국임시정부의 지도자: 『독립신문』의 세계

임시정부의 어른 │ 임시대통령에 올라

【신규식】

1장 한국 국민에게 고함: 『한국혼』의 세계

2장 한중 연대의 추억: 「비랑호반의 한인담」

박은식 연보

신규식 연보

찾아보기

서문

아픔과 구원의 사상사

핵심저작

【박은식】

1장 대한제국의 선비: 『겸곡문고』의 세계

수양과 철학 │ 가까운 사람들 │ 국가의 현실 │ 개혁의 길

2장 근대 교육의 방향: 『학규신론』의 세계

3장 근대국가 만들기: 학회지와 잡지의 세계

자강과 단합 │ 교육과 실업 │ 지방의 발흥 │ 여성과 노동자 │ 유교의 혁신 │ 홍콩에서

4장 근대 역사학의 현장: 역사서의 세계

세계사와 민족사 │ 역사서를 쓰는 이유 │ 한국 근대사를 읽는다

5장 대한민국임시정부의 지도자: 『독립신문』의 세계

임시정부의 어른 │ 임시대통령에 올라

【신규식】

1장 한국 국민에게 고함: 『한국혼』의 세계

2장 한중 연대의 추억: 「비랑호반의 한인담」

박은식 연보

신규식 연보

찾아보기

■ 출판사서평

박은식과 신규식 사상의 핵심, 아픔과 구원

박은식은 1859년 황해도에서 태어났다. 청년기에 그는 평안도에서 지내면서 서북 지역민들이 겪어온 뿌리 깊은 지역 차별을 날카롭게 인식했다. 그뿐 아니라 보통의 백성들이 겪는 굶주림 등의 계층 간 불평등에도 관심을 가졌다. 이 같은 현실 앞에서 그는 고뇌에 빠진다. “지치(至治)란 무엇인가? 인정(仁政)이란 무엇인가? 인민의 참상을 해결할 방법은 유학 안에 있는가? 인민의 참상을 해결할 의지는 정부 안에 있는가?”(17면) 그는 교육만이 현실의 난국을 타개할 방안이라고 보았다. 우선 그는 자신이 공부해온 유학에서 해법을 찾아보았고, 『주역』의 겸괘(謙卦) 편에서 과거 선현들의 지혜를 확인하고는 자신의 호를 겸곡(謙谷)이라 짓는다. 박은식이 실천성을 강조한 양명학으로 기울어진 것도 이와 같은 맥락에서였다. 이때에도 그는 각각의 인간이 마치 종교인이 된 것처럼 한 개인을 넘어 전 사회의 아픔을 절절히 느꼈으면 하고 바랐다. 그에게 지식이란 “공감하고 행동하는 앎”(18면)이었다.

이 같은 공동체의 고통에 대한 대안으로 교육과 더불어 그가 내세운 것은 바로 ‘자강과 혁명’이다. 여기서 자강(自强)이란 ‘스스로 강자가 된다’라는 뜻이 아니라, ‘자조(自助)’ 즉 자신의 실력을 키워 스스로를 돕는 것을 넓게 의미한다. 또한 이때의 혁명이란 단지 국권의 회복만이 아니라 세계 국가들과 어깨를 나란히 하기 위한 혁명과도 같은 변화가 필요하다는 의미까지 담고 있다. 그는 『한국통사』에서 이 같은 ‘자강과 혁명’의 인물로 흥선대원군과 김옥균, 그리고 동학당을 손에 꼽으며, 각 인물·집단이 가진 현재적 의미와 한계를 되짚는다.

각자 시대사적 과제들을 짊어지고 있던 박은식과 신규식은 중국의 신해혁명 소식에 크게 감화를 받고 상하이로 향한다. 이후 상하이에서 활동하며 ‘어려운 시기를 함께 건너는 공동체’라는 뜻을 지닌 ‘동제사(同濟社)’라는 모임을 결성했고, 이 단체는 향후 독립운동에서 한중 연대 활동의 매개가 되었다. 박은식은 한국과 중국 간의 연대가 단시간 내에 형성된 것이 아니라 오랜 시간 맺어온 관계 아래에 풍부히 내재되어 있다고 보았다. 또한 한중 연대 의식은 그 자체로 머물고 정지하는 개념이 아니라 더 나아가 세계주의에 도달해야 하는 유기적 힘이라고 생각했다. 당시 한국과 중국 간 연대의 극적인 장면으로는 “1921년 상해 통합임시정부 국무총리대리 신규식과 광동 호법정부 대총통 쑨원 사이의 만남”(23면)을 꼽을 수 있다. 그해에 신규식은 쑨원을 방문하여 대한민국임시정부를 승인해줄 것과 당시 미·영·중·일 등이 참여하는 태평양회의에 한국과 중국이 공동으로 대응할 것을 요청했다.

신규식은 1880년 태어나 대한제국의 청년 장교로 경력을 시작했다. 을사늑약 후에 음독자결을 시도할 정도로 독립에 대한 열의가 높았다. 박은식과 마찬가지로 1911년 중국 신해혁명에 감화를 받고 상하이로 이주해 쑹자오런, 황씽, 천치메이 등 중국 혁명지사들과 교류하고 박은식 등과 함께 동제사를 결성해 독립과 근대화에 대한 열정을 지닌 청년들을 규합했다. 그가 『한국혼』을 완성한 것은 35세 때인 1914년으로, 이 책은 ‘국가가 멸망한 이유는 무엇인가’라는 주제를 절절히 호소하는 역사서이다.

근대 한국사상계의 명작, 『한국통사』와 『한국혼』

이 책에 실린 박은식의 글은 문집, 교육서, 잡지, 역사물, 신문 등의 다섯가지 범주로 나뉜다. 그중 『겸곡문고』는 대한제국 초기 박은식의 글을 모은 문집으로, 사상가 박은식의 진면목을 알 수 있는 간결하고 구체적인 논변이 돋보이는 글들이 실려 있다. 편저자는 이 중에서 「행하만록」과 손정현에게 보낸 세 편지(「첫번째 서한」 「두번째 서한」 「세번째 서한」)를 대표작으로 뽑으며 그 글들에 담긴 현실 인식과 개혁 사상에 주목해보길 권한다. 또한 교육서 『학규신론』은 한국 근대 교육학의 선구적인 저술로서, 박은식이 유교 지식인으로서 갈고닦아온 ‘교육자강론’의 핵심이 담겨 있다.

당대 한국과 중국의 여러 잡지에서 박은식은 단골 논객이었다. 워낙 많은 언론에서 그의 글을 실었기에 이 책에서는 그의 필명이 확인되는 기명 기사에 한정하여 선별했고, 여러 글을 ‘자강과 단합’ ‘교육과 실업’ ‘지방의 발흥’ ‘다양한 주체’ ‘유교의 혁신’ ‘중국의 현장’으로 주제를 나누어 재구성했다. 이 산문들에서 주목해야 할 점은 우선 박은식이 주변부의 차별과 불평등에 꾸준히 관심을 두었다는 점이다. 또한 유교혁신론을 펼치며 한국사회가 도덕적으로 재무장해야 한다고 주장했고, 이를 위해 여러 구체적인 행동을 벌여나갔다는 점도 들 수 있다. 단순히 글로써 자신의 의견을 피력하는 데서 더 나아가, 몸소 실천하며 하나의 사상을 물심양면 전체의 운동으로 만들어갔다는 점은 특기할 만하다.

『한국통사』와 『한국독립운동지혈사』는 한국 민족주의 역사학의 한 전범으로서, 박은식이 한국 독립에 우호적인 여론을 만들기 위해 쓴 실천적 저술이기도 하다. 편저자 노관범은 이 책에 각각의 서론과 결론을 수록하면서, 독자들에게 이 두 책이 전하는 감각의 차이를 짚어가며 읽기를 권한다. 신규식의 대표작이자 강연록인 『한국혼』은 그 전문을 수록했다. 『한국혼』에서는 듣는 이의 감정에 절절히 호소하는 웅변의 힘이 진정 돋보인다. 박은식의 『한국통사』가 한국 근대 역사학의 고전으로서 널리 알려진 데 비해 『한국혼』은 여전히 우리에게 생소하다. 베트남의 혁명지사 판보이쩌우가 서문을 쓴 데서 엿볼 수 있듯이, 이 책에서는 동아시아를 아우르는 세계주의자로서 신규식의 면모를 확인할 수 있다.

『한국혼』에서 신규식은 한국인들이 나라를 잃은 원인이 무엇인지를 묻고, 진정한 공동체 회복 방안을 제시한다. 그에 따르면, 한국의 변혁에서 정말 중요한 것은 단순히 나라를 독립시키는 것이 아니라 독립 이후에 어떤 정치공동체를 어떻게 운영할지를 준비하느냐이다. 그리고 그 변혁의 주체들을 아우르는 정치적 구심점은 바로 ‘민족의 시조’이고 ‘역사’라는 것이 그의 주장이다. “국혼도 연대도 모두 그 깊은 곳에는 ‘아픔과 구원’이 자리하고 있다. ‘아픔과 구원’의 메시지를 경청하고 한국 근대 사상사의 흐름에서 그 역사적 의미를 찾는 작업은 오늘날의 한국 사상계를 성찰하고 미래의 진로를 설계하는 유익한 길이 되어줄 것이다. 1910년대 한국사상계의 명작으로 박은식의 『한국통사』와 신규식의 『한국혼』을 돌아보는 까닭이다.”(32면)

문명전환의 과제에서 세계적 보편성을 획득하고자 하는

창비 한국사상선의 도전적 기획

지구기후와 자본주의가 불가분의 위기를 맞닥뜨리고 각종 갈등이 팽배한 지금 이 시대에 우리가 떠맡은 과제는 결코 가볍거나 단순하지 않다. 백낙청(서울대 명예교수)을 필두로 하는 창비 한국사상선 간행위원회는 이 모든 위기를 돌파하기 위해 수행해야 할 과제를 다음과 같이 말한다.

‘전환’이라는 강력하게 실천적인 과제는 우리 모두에게 다른 삶의 전망과 지침이 필요하며, 전망과 지침으로 살아 작동할 사상이 절실함을 뜻한다. 그런 사상을 향한 다급하고 간절한 요청에 공명하려는 기획으로서, 창비 한국사상선은 한국사상이라는 분야를 요령 있게 소개하거나 새롭게 정비하는 평시적 작업을 넘어 어떤 비상한 대책이기를 열망하며 구상되었다. (「창비 한국사상선 간행의 말」에서)

서구사상은 오랜 시간 세계 지성계에서 압도적 발언권을 유지하는 한편 오늘날의 위기에 대해서도 이런저런 대응을 내놓고 있다. 그럼에도 그 강력한 위상의 이면에 강고한 배타성과 편견이 작동하고 있음은 이제 주지의 사실이다. 사상적인 면에서도 서구가 가진 위상은 돌이킬 수 없이 상대화되었고 보편의 자리는 진실로 대안에 값하는 사상들의 분투에 열려 있다. 이 시점이야말로 유·불·선의 회통이라는 특유의 사상적 기획이나 최제우, 박중빈의 개벽사상 등으로 한국사상이 전지구적 과제를 향해 독자적인 목소리를 보태기에 더없이 적절한 때일 것이다. 박은식과 신규식을 포함하는 창비 한국사상선 사상가들의 사유에는 역사와 현실을 탐문하며 새로운 삶의 보편적 전망을 구현하려 한 강인한 실천성, 그리고 사회를 변혁하는 일과 개개인의 마음을 닦는 일이 진리를 향한 단일한 도정에 있다는 깨달음이 깊이 새겨져 있다. 한반도의 경험과 지혜가 응축된 사상적 활력을 드러내는 창비 한국사상선이 문명전환의 개벽적인 사유와 실천의 지평을 열어가는 데 의미있는 밑거름이 되기를 바란다.

박은식은 1859년 황해도에서 태어났다. 청년기에 그는 평안도에서 지내면서 서북 지역민들이 겪어온 뿌리 깊은 지역 차별을 날카롭게 인식했다. 그뿐 아니라 보통의 백성들이 겪는 굶주림 등의 계층 간 불평등에도 관심을 가졌다. 이 같은 현실 앞에서 그는 고뇌에 빠진다. “지치(至治)란 무엇인가? 인정(仁政)이란 무엇인가? 인민의 참상을 해결할 방법은 유학 안에 있는가? 인민의 참상을 해결할 의지는 정부 안에 있는가?”(17면) 그는 교육만이 현실의 난국을 타개할 방안이라고 보았다. 우선 그는 자신이 공부해온 유학에서 해법을 찾아보았고, 『주역』의 겸괘(謙卦) 편에서 과거 선현들의 지혜를 확인하고는 자신의 호를 겸곡(謙谷)이라 짓는다. 박은식이 실천성을 강조한 양명학으로 기울어진 것도 이와 같은 맥락에서였다. 이때에도 그는 각각의 인간이 마치 종교인이 된 것처럼 한 개인을 넘어 전 사회의 아픔을 절절히 느꼈으면 하고 바랐다. 그에게 지식이란 “공감하고 행동하는 앎”(18면)이었다.

이 같은 공동체의 고통에 대한 대안으로 교육과 더불어 그가 내세운 것은 바로 ‘자강과 혁명’이다. 여기서 자강(自强)이란 ‘스스로 강자가 된다’라는 뜻이 아니라, ‘자조(自助)’ 즉 자신의 실력을 키워 스스로를 돕는 것을 넓게 의미한다. 또한 이때의 혁명이란 단지 국권의 회복만이 아니라 세계 국가들과 어깨를 나란히 하기 위한 혁명과도 같은 변화가 필요하다는 의미까지 담고 있다. 그는 『한국통사』에서 이 같은 ‘자강과 혁명’의 인물로 흥선대원군과 김옥균, 그리고 동학당을 손에 꼽으며, 각 인물·집단이 가진 현재적 의미와 한계를 되짚는다.

각자 시대사적 과제들을 짊어지고 있던 박은식과 신규식은 중국의 신해혁명 소식에 크게 감화를 받고 상하이로 향한다. 이후 상하이에서 활동하며 ‘어려운 시기를 함께 건너는 공동체’라는 뜻을 지닌 ‘동제사(同濟社)’라는 모임을 결성했고, 이 단체는 향후 독립운동에서 한중 연대 활동의 매개가 되었다. 박은식은 한국과 중국 간의 연대가 단시간 내에 형성된 것이 아니라 오랜 시간 맺어온 관계 아래에 풍부히 내재되어 있다고 보았다. 또한 한중 연대 의식은 그 자체로 머물고 정지하는 개념이 아니라 더 나아가 세계주의에 도달해야 하는 유기적 힘이라고 생각했다. 당시 한국과 중국 간 연대의 극적인 장면으로는 “1921년 상해 통합임시정부 국무총리대리 신규식과 광동 호법정부 대총통 쑨원 사이의 만남”(23면)을 꼽을 수 있다. 그해에 신규식은 쑨원을 방문하여 대한민국임시정부를 승인해줄 것과 당시 미·영·중·일 등이 참여하는 태평양회의에 한국과 중국이 공동으로 대응할 것을 요청했다.

신규식은 1880년 태어나 대한제국의 청년 장교로 경력을 시작했다. 을사늑약 후에 음독자결을 시도할 정도로 독립에 대한 열의가 높았다. 박은식과 마찬가지로 1911년 중국 신해혁명에 감화를 받고 상하이로 이주해 쑹자오런, 황씽, 천치메이 등 중국 혁명지사들과 교류하고 박은식 등과 함께 동제사를 결성해 독립과 근대화에 대한 열정을 지닌 청년들을 규합했다. 그가 『한국혼』을 완성한 것은 35세 때인 1914년으로, 이 책은 ‘국가가 멸망한 이유는 무엇인가’라는 주제를 절절히 호소하는 역사서이다.

근대 한국사상계의 명작, 『한국통사』와 『한국혼』

이 책에 실린 박은식의 글은 문집, 교육서, 잡지, 역사물, 신문 등의 다섯가지 범주로 나뉜다. 그중 『겸곡문고』는 대한제국 초기 박은식의 글을 모은 문집으로, 사상가 박은식의 진면목을 알 수 있는 간결하고 구체적인 논변이 돋보이는 글들이 실려 있다. 편저자는 이 중에서 「행하만록」과 손정현에게 보낸 세 편지(「첫번째 서한」 「두번째 서한」 「세번째 서한」)를 대표작으로 뽑으며 그 글들에 담긴 현실 인식과 개혁 사상에 주목해보길 권한다. 또한 교육서 『학규신론』은 한국 근대 교육학의 선구적인 저술로서, 박은식이 유교 지식인으로서 갈고닦아온 ‘교육자강론’의 핵심이 담겨 있다.

당대 한국과 중국의 여러 잡지에서 박은식은 단골 논객이었다. 워낙 많은 언론에서 그의 글을 실었기에 이 책에서는 그의 필명이 확인되는 기명 기사에 한정하여 선별했고, 여러 글을 ‘자강과 단합’ ‘교육과 실업’ ‘지방의 발흥’ ‘다양한 주체’ ‘유교의 혁신’ ‘중국의 현장’으로 주제를 나누어 재구성했다. 이 산문들에서 주목해야 할 점은 우선 박은식이 주변부의 차별과 불평등에 꾸준히 관심을 두었다는 점이다. 또한 유교혁신론을 펼치며 한국사회가 도덕적으로 재무장해야 한다고 주장했고, 이를 위해 여러 구체적인 행동을 벌여나갔다는 점도 들 수 있다. 단순히 글로써 자신의 의견을 피력하는 데서 더 나아가, 몸소 실천하며 하나의 사상을 물심양면 전체의 운동으로 만들어갔다는 점은 특기할 만하다.

『한국통사』와 『한국독립운동지혈사』는 한국 민족주의 역사학의 한 전범으로서, 박은식이 한국 독립에 우호적인 여론을 만들기 위해 쓴 실천적 저술이기도 하다. 편저자 노관범은 이 책에 각각의 서론과 결론을 수록하면서, 독자들에게 이 두 책이 전하는 감각의 차이를 짚어가며 읽기를 권한다. 신규식의 대표작이자 강연록인 『한국혼』은 그 전문을 수록했다. 『한국혼』에서는 듣는 이의 감정에 절절히 호소하는 웅변의 힘이 진정 돋보인다. 박은식의 『한국통사』가 한국 근대 역사학의 고전으로서 널리 알려진 데 비해 『한국혼』은 여전히 우리에게 생소하다. 베트남의 혁명지사 판보이쩌우가 서문을 쓴 데서 엿볼 수 있듯이, 이 책에서는 동아시아를 아우르는 세계주의자로서 신규식의 면모를 확인할 수 있다.

『한국혼』에서 신규식은 한국인들이 나라를 잃은 원인이 무엇인지를 묻고, 진정한 공동체 회복 방안을 제시한다. 그에 따르면, 한국의 변혁에서 정말 중요한 것은 단순히 나라를 독립시키는 것이 아니라 독립 이후에 어떤 정치공동체를 어떻게 운영할지를 준비하느냐이다. 그리고 그 변혁의 주체들을 아우르는 정치적 구심점은 바로 ‘민족의 시조’이고 ‘역사’라는 것이 그의 주장이다. “국혼도 연대도 모두 그 깊은 곳에는 ‘아픔과 구원’이 자리하고 있다. ‘아픔과 구원’의 메시지를 경청하고 한국 근대 사상사의 흐름에서 그 역사적 의미를 찾는 작업은 오늘날의 한국 사상계를 성찰하고 미래의 진로를 설계하는 유익한 길이 되어줄 것이다. 1910년대 한국사상계의 명작으로 박은식의 『한국통사』와 신규식의 『한국혼』을 돌아보는 까닭이다.”(32면)

문명전환의 과제에서 세계적 보편성을 획득하고자 하는

창비 한국사상선의 도전적 기획

지구기후와 자본주의가 불가분의 위기를 맞닥뜨리고 각종 갈등이 팽배한 지금 이 시대에 우리가 떠맡은 과제는 결코 가볍거나 단순하지 않다. 백낙청(서울대 명예교수)을 필두로 하는 창비 한국사상선 간행위원회는 이 모든 위기를 돌파하기 위해 수행해야 할 과제를 다음과 같이 말한다.

‘전환’이라는 강력하게 실천적인 과제는 우리 모두에게 다른 삶의 전망과 지침이 필요하며, 전망과 지침으로 살아 작동할 사상이 절실함을 뜻한다. 그런 사상을 향한 다급하고 간절한 요청에 공명하려는 기획으로서, 창비 한국사상선은 한국사상이라는 분야를 요령 있게 소개하거나 새롭게 정비하는 평시적 작업을 넘어 어떤 비상한 대책이기를 열망하며 구상되었다. (「창비 한국사상선 간행의 말」에서)

서구사상은 오랜 시간 세계 지성계에서 압도적 발언권을 유지하는 한편 오늘날의 위기에 대해서도 이런저런 대응을 내놓고 있다. 그럼에도 그 강력한 위상의 이면에 강고한 배타성과 편견이 작동하고 있음은 이제 주지의 사실이다. 사상적인 면에서도 서구가 가진 위상은 돌이킬 수 없이 상대화되었고 보편의 자리는 진실로 대안에 값하는 사상들의 분투에 열려 있다. 이 시점이야말로 유·불·선의 회통이라는 특유의 사상적 기획이나 최제우, 박중빈의 개벽사상 등으로 한국사상이 전지구적 과제를 향해 독자적인 목소리를 보태기에 더없이 적절한 때일 것이다. 박은식과 신규식을 포함하는 창비 한국사상선 사상가들의 사유에는 역사와 현실을 탐문하며 새로운 삶의 보편적 전망을 구현하려 한 강인한 실천성, 그리고 사회를 변혁하는 일과 개개인의 마음을 닦는 일이 진리를 향한 단일한 도정에 있다는 깨달음이 깊이 새겨져 있다. 한반도의 경험과 지혜가 응축된 사상적 활력을 드러내는 창비 한국사상선이 문명전환의 개벽적인 사유와 실천의 지평을 열어가는 데 의미있는 밑거름이 되기를 바란다.

■ 저자소개

저자 : 박은식

한국 근대 사상가이다. 대한제국기에 한성사범학교에서 한문을 가르쳤고, 『대한매일신보』와 『황성신문』의 주필로 활동했으며, 서우학회와 서북학회를 기반으로 사회운동을 전개했다. 일제강점기에는 『한국통사』와 『한국독립운동지혈사』를 집필해 광복의 역사의식을 고취했다. 대한민국임시정부 제2대 대통령을 역임했다.

저자 : 신규식

한국 근대 사상가이다. 대한제국기에 무관학교를 졸업하고 장교로 임관했으며 교육과 실업 활동에 뛰어들었다. 신해혁명 후 중국으로 망명하여 동제사를 조직했고 중국 혁명지사와 교류했다. 『한국혼』을 집필하여 민족의식을 고취하였다. 대한민국임시정부 법무총장을 역임하고 국무총리를 대리했다.

엮음 : 노관범

서울대학교 규장각한국학연구원 HK교수. 근대전환기 한국사상사를 연구하고 있다. 조선후기 지적 전통과 20세기 근대 학술의 관계에 관심을 두고 있다. 개념사, 지식사, 학술사 등의 방법을 통해 한국인의 사유방식을 새롭게 통찰하는 데에서 즐거움을 느낀다. 저서로 『고전통변』 『기억의 역전』 『백암 박은식 평전』 『껍데기 개화는 가라』 등이 있다.

한국 근대 사상가이다. 대한제국기에 한성사범학교에서 한문을 가르쳤고, 『대한매일신보』와 『황성신문』의 주필로 활동했으며, 서우학회와 서북학회를 기반으로 사회운동을 전개했다. 일제강점기에는 『한국통사』와 『한국독립운동지혈사』를 집필해 광복의 역사의식을 고취했다. 대한민국임시정부 제2대 대통령을 역임했다.

저자 : 신규식

한국 근대 사상가이다. 대한제국기에 무관학교를 졸업하고 장교로 임관했으며 교육과 실업 활동에 뛰어들었다. 신해혁명 후 중국으로 망명하여 동제사를 조직했고 중국 혁명지사와 교류했다. 『한국혼』을 집필하여 민족의식을 고취하였다. 대한민국임시정부 법무총장을 역임하고 국무총리를 대리했다.

엮음 : 노관범

서울대학교 규장각한국학연구원 HK교수. 근대전환기 한국사상사를 연구하고 있다. 조선후기 지적 전통과 20세기 근대 학술의 관계에 관심을 두고 있다. 개념사, 지식사, 학술사 등의 방법을 통해 한국인의 사유방식을 새롭게 통찰하는 데에서 즐거움을 느낀다. 저서로 『고전통변』 『기억의 역전』 『백암 박은식 평전』 『껍데기 개화는 가라』 등이 있다.