今日の為替レート

お振込銀行

クレジットカード支払い

ログイン | LOGIN

商品カテゴリー

- ブランドファッション

- ファッション/雑貨

- ビューティー

- 食品

- 出産/育児

- 生活雑貨

- パソコン

- レジャー

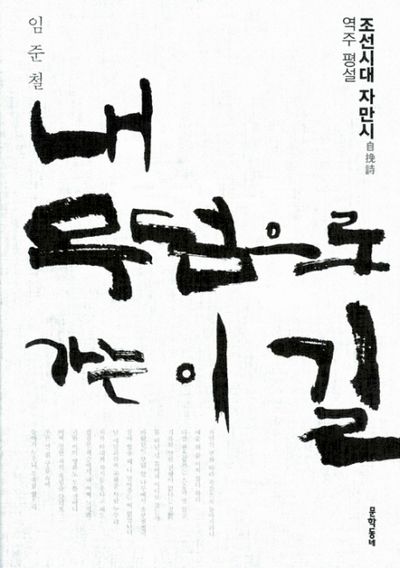

내 무덤으로 가는 이 길

|

|||||||||||||||||

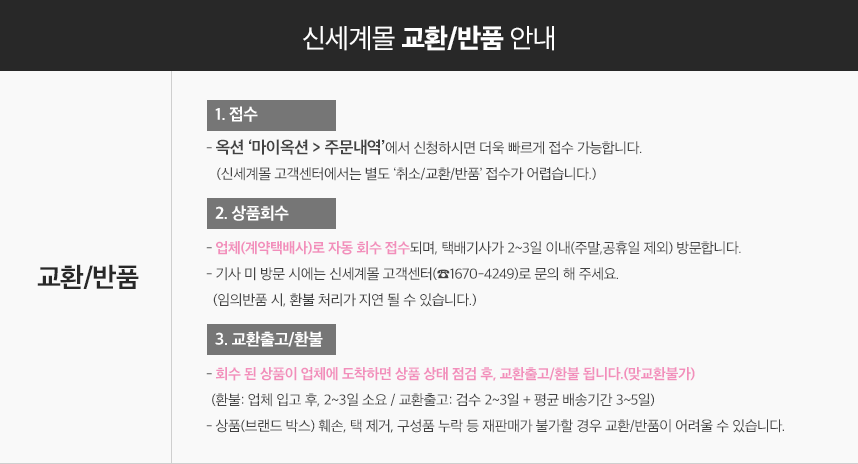

| 商品購入についてのご案内 | |||

|

|||

제주 지역 배송 가능 상품입니다.

도서산간 지역 배송 가능 상품입니다.

도서산간 지역 배송 가능 상품입니다.

책소개

| 『내 무덤으로 가는 이 길』은 조선시대 문인들이 남긴 ‘자만시’를 모아 우리말로 옮기고 평설한 책이다. ‘자만시’는 시인이 자신의 죽음을 가장하고 스스로를 애도하며 쓴 만시로, 곧 ‘내가 쓰는 나의 장송가’라고 볼 수 있다. 죽음을 통해 삶을 조명하고 삶과 죽음의 경계에서 결연한 자의식을 드러내는 것이 자만시의 가장 큰 특징이다. 조선 전기에 사화로 죽음의 위기에 처한 문인들이 남긴 자만시를 비롯하여, 현실사회의 왜소함과 부정적 성격에 대한 반면으로서 기능한 자만시, 상장례 과정이 구체적으로 묘사되어 시적 자아의 죽음이 두드러지게 표현된 시, 죽음을 먼저 떠난 혈육과 만나는 것으로 상정한 시편들이 전체 5부로 나누어 구성되어 있다. 해설 ‘자만시에 대하여’에서는 자만시의 기원과 양식적 특징, 중국 자만시의 주요 작품과 미적 특질, 자료의 범위와 분류 기준, 조선시대 자만시의 유형, 조선시대 자만시의 전개 양상, 조선시대 자만시의 계보적 특징 등을 책에 실린 자만시를 통해 구체적으로 설명한다. 이를 통해 우리에게는 생소한 자만시를 전반적으로 이해하는 데 큰 도움을 준다. |

상세이미지

목차

| 머리말 제1부 죽음 앞의 고독 내 묘지에는 ‘꿈을 꾸다 죽어간 늙은이’라 써야 하리 · 김시습 _017 천추만세 뒤 누가 이 들판 지나가려나 · 홍언충 _022 서글퍼라 외로운 무덤으로 남았네 · 기준 _026 홀로 하늘 밖 가매 그림자에게 부끄러울 것 없어라 · 노수신 _029 부질없는 공업은 긴 밤 속으로 돌아가 묻혔네 · 현덕승 _037 보잘것없어 가죽조차 남기지 못하네 · 최유연 _041 저승까지 한을 품고 가리라 · 권득기 _044 후손의 운명은 간난하기만 하구나 · 박공구 _047 고향 해 질 무렵 붉은 깃발 휘날리는데 · 이중명 _051 영원히 한 줌 흙 속에 의탁하리라 · 이수연 _054 우습구나 청산 가에 부질없이 흙 한 줌 더하는 것이 · 박지서 _056 어느 청산에 헛되이 죽은 이 내 몸 묻으려나 · 강필효 _060 광릉산 곡조가 모진 바람에 떨어지는구나 · 김택영 _063 빈손으로 왔다 빈손으로 가니 한만 남는구나 · 하동규 _065 제2부 초월적 죽음 선생은 어찌하여 이토록 오래 사셨는가 · 정렴 _071 이제 강남의 양진사도 가버리니 · 양사언 _074 양장산 돌아보매 봉분만이 우뚝하구나 · 김기 _077 조화 따라 오산의 풀과 나무 속 평탄한 자리로 돌아가리 · 이원익 _079 이제야 학 타고 세간 굴레 벗어나니 · 임제 _083 황천에서 스승 벗과 그윽한 회포 나누길 기약했기에 · 손처눌 _087 한 번 눕자 천년 세월 흐르네 · 양경우 _090 이제 저승으로 가면 아무 생각도 없으련만 · 이식 _093 상봉정으로 봉황 돌아오지 않고 · 조임도 _097 기꺼이 초목과 함께 썩으리라 · 김임 _100 지동의 달만이 남아 영원토록 빈 못 비추는구나 · 이단상 _102 매화 이미 졌지만 살구꽃 아직 남았네 · 김상연 _106 조화에 맡겨 돌아갈 때 길은 절로 통하리라 · 정덕주 _108 소옹이 먼저 내 마음을 얻어 읊조렸다네 · 한경의 _111 묘지로 가는 이 길도 나쁘지만은 않구려 · 이양연 _114 웃음 머금은 채 기쁘게 저승 향하네 · 노광리 _116 모든 것 유유히 전혀 상관하지 않으려네 · 이만용 _120 삼천 년 세월 생각하며 하늘을 우러러 한 번 웃노라 · 김택영 _124 제3부 가장된 죽음 땅강아지와 개미가 내 입에 들어오고 · 남효온 _131 저승이 참으로 내 고향이로다 · 최기남 _153 내 유골이 묻혀 영원한 밤이 오고 · 권시 _162 어찌 인간 세상 연연하여 다시 살아오랴 · 김조순 _169 살아서는 하늘에 순응하고 죽어서는 편안하거니 · 전우 _172 제4부 죽음 앞에서 혈육을 떠올리며 돌아가 부모님 모시고 두 아이를 보리라 · 현덕승 _181 평생 충과 효 저버린 것 스스로 부끄럽구나 · 김곤 _183 너는 무슨 낯으로 돌아가 저승의 조상 뵐 건가? · 김휴 _185 아비 잃은 삼 척의 아이 어느 곳에 의탁할까 · 이중명 _187 집안에 시례의 훈육 전하니 가난하기만 한 것 아니라네 · 이채 _189 선조의 무덤 아래 몸 누일 수 있음 얼마나 다행인가 · 이유장 _192 무덤에서도 남는 평생의 한 가지 한 · 박태무 _196 부친 돌아가신 해 돌아오니 남은 생에 눈물 나고 · 이민보 _198 경인년 아픔은 만겁이었으니 · 이명오 _204 흘린 물을 무슨 수로 주워 담으랴 · 이시원 _223 제5부 또다른 죽음의 모습 이제 저승길 웃으며 가리라 · 이정암 _237 애도사 쓰는 것이 이렇게 괴로울 줄이야 · 이원익 _242 평생을 자술하여 스스로 내 죽음 전송하네 · 유인배 _247 이리저리 전전하던 파촉의 시름 누구에게 말할까? · 석지형 _255 죽어서는 명나라의 신하가 되리 · 이언직 _259 삼가 신명의 보우를 받아 세상에 돌아왔네 · 박치화 _264 저승에도 취향이 있으려나 · 정기안 _266 적벽강 위에 띄운 배에서 붉은 만장 펄럭이네 · 조영순 _277 그대 겨우 서른인데 어째서 자만시를 이리 일찍 쓰는가 · 김택영 _283 해설 | 자만시에 대하여 _289 시인 소개 _345 현전 자만시 작품 목록 _374 참고문헌 _394 |

출판사 서평

| 이 책은 조선시대 문인들이 남긴 자만시를 모아 우리말로 옮기고 평설한 것이다. 자만시는 시인이 자신의 죽음을 가정하고 스스로를 애도하며 쓴 만시를 말한다. ‘내가 쓰는 나의 장송가’가 곧 자만시다. 죽음을 통해 삶을 조명하고 삶과 죽음의 경계에서 결연한 자의식을 드러내는 것이 자만시의 가장 큰 특징이다. 한문학의 죽음 관련 문학 장르를 연구해온 고려대 한문학과 임준철 교수는 2007년 1월부터 2012년 4월까지 『한국문집총간』 『한국문집총간속집』 『한국역대문집총서』 및 각급 도서관 자료를 중심으로 조선시대 자만시를 조사했다. 저자의 자만시 연구는 현재 진행형이다. 책 뒤에는 2014년 3월까지 저자가 찾아내 정리한 조선시대 자만시의 총 목록을 출전과 함께 실었다. 한국 한문학 속에 나타난 죽음 연구의 첫걸음이 될 중요한 자료이다. 이 책은 총 5부로 구성되어 있다. 먼저 죽음을 받아들이는 태도를 중심으로 ‘죽음 앞의 고독’ ‘초월적 죽음’ ‘가장된 죽음’이라는 주제 아래 3부로 나누었다. ‘초월적 죽음’ 유형에서 죽음을 먼저 세상을 떠난 혈육과 만나는 것으로 상정한 시들은 ‘죽음 앞에서 혈육을 떠올리며’라는 부에 따로 묶었다. 이 밖에 어느 유형에도 포함되지 않는 예외적인 자만시들은 ‘또다른 죽음의 모습’이라는 제목 아래 모았다. 제1부 ‘죽음 앞의 고독’에 묶인 시들은 주로 조선 전기에 사화로 죽음의 위기에 처한 문인들이 남긴 것이다. 자신에게 곧 다가올 죽음 앞에서 정치현실에서 배제된 고독한 자아를 표현한 시들이다. 제2부 ‘초월적 죽음’에 실린 시들은 현실사회의 왜소함과 부정적 성격에 대한 반면으로 기능한다. 허구성이 두드러지는 자아 표현 중심의 자만시라 할 수 있다. 제3부 ‘가장된 죽음’의 시들에서는 상장례 과정이 구체적으로 묘사된다. 참혹한 시신에 대한 묘사가 이루어지는 등 시적 자아의 죽음이 두드러지게 표현된다. 이 유형의 시들을 본격적인 자만시라 할 수 있다. 책 뒤의 해설 「자만시에 대하여」는 이 책뿐만 아니라 아직 우리에게는 생소한 자만시를 전반적으로 이해하는 데 큰 도움이 된다. 자만시의 기원과 양식적 특징, 중국 자만시의 주요 작품과 미적 특질, 자료의 범위와 분류 기준, 조선시대 자만시의 유형, 조선시대 자만시의 전개 양상, 조선시대 자만시의 계보적 특징 등을 책에 실린 자만시를 통해 구체적으로 설명한 글이다. 자신의 죽음에 스스로 바치는 애도가라 할 수 있는 자만시를 모아 우리말로 옮기고 해설한 책으로는 이 책이 최초가 아닐까싶다. 연구자와 일반 독자가 모두 주목할 만한 노작이라 감히 평가해본다. 자연의 변화 따라 죽음으로 돌아가리니, 예순 해 삶 어찌 짧다 하리. 다만 한스럽기는 스승과 벗 잃고, 기록할 만한 선행이 없다는 것뿐. 몸 떠난 넋 흩어져 어디로 갔는가? 바람만이 무덤 앞 나무에서 울부짖겠지. 살아 있을 때 나 알아주는 이 없었나니, 날 애달파하며 곡해줄 사람 누구랴. 비록 아내와 자식들 운다고 해도, 컴컴한 저승에서 내 어찌 느끼랴. 귀한 이의 영화도 모를 것이니, 어찌 천한 자의 욕됨을 알리오. 푸른 산 흰 구름 속에, 돌아가 누우니 부족함 없으리. ―최기남 「저승이 참으로 내 고향이로다」 중에서 |